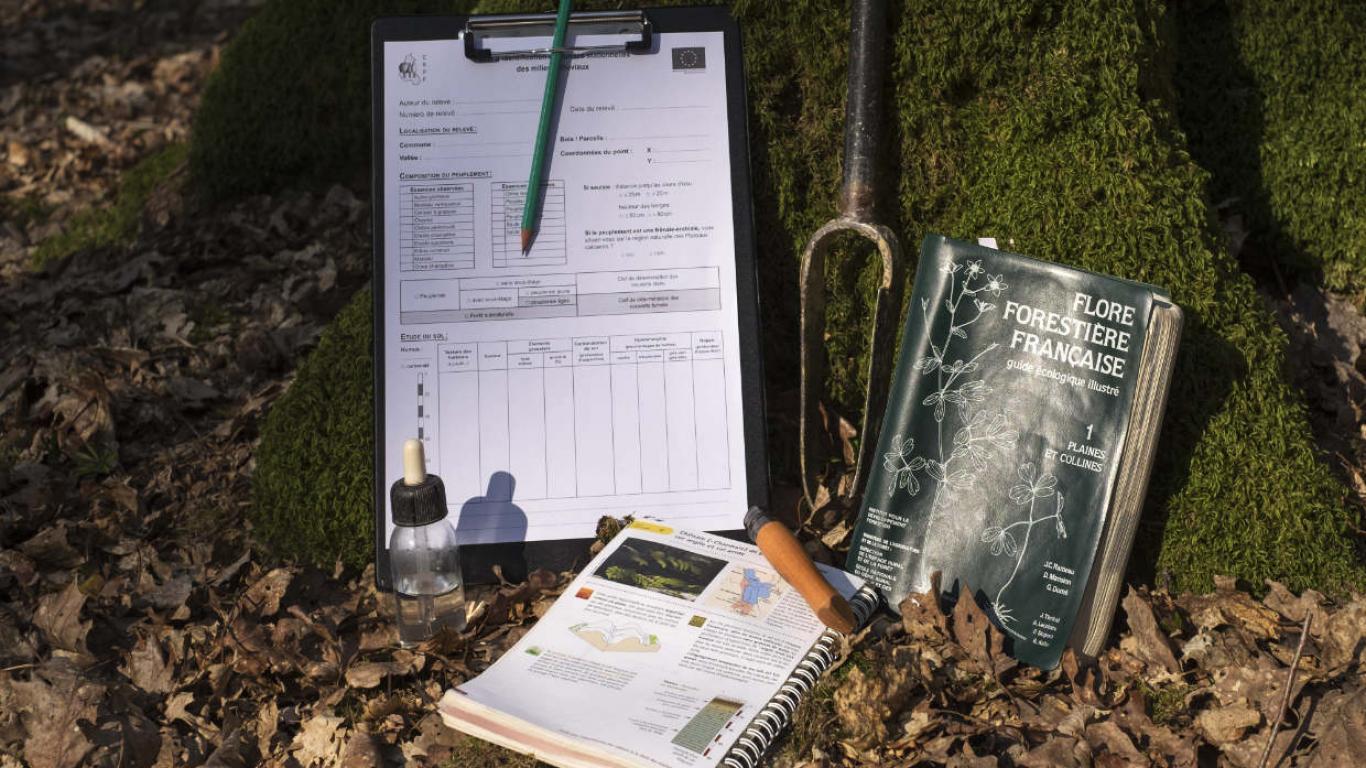

Des outils pour connaître les potentialités de sa forêt

Les guides pour le choix des essences sont issus de la simplification des catalogues des stations forestières. Ils guident les gestionnaires et les propriétaires dans l'analyse des potentialités de leurs forêts (définition des principales caractéristiques du sol, détermination de l'exposition et du bilan en eau, analyse des indications données par la flore...). Ils permettent ainsi de déduire quels sont les essences à favoriser où à planter et celles à éviter. En raison des variations qui existent d'une région à l'autre, chaque guide concerne une zone géographique déterminée. Les guides les plus récents intègrent la prise en compte du changement climatique.

Les documents scientifiques plus complets concernant les stations forestières (catalogues de stations, études stations-production, etc.) peuvent être téléchargés sur le site de l'Institut national de l'information géographique et forestière (lien ci-dessous).

La définition des potentialités des stations et le choix des essences passent par l'utilisation des guides de stations.

Les guides de stations

-

Guide pour l'identification des stations et le choix des essences. Ce guide a été conçu par la délégation Grand Est du Centre National de la Propriété Forestière, missionnée par le Parc naturel régional des Ardennes, avec la volonté de concilier la production d'un bois de qualité et le respect de l'environnement.

-

Région naturelle à fort potentiel forestier, l'Argonne repose sur un vaste plateau cerné par deux grandes vallées : l'Aisne et l'Aire, creusé par de nombreux petits vallons. Ce guide a pour vocation d'identifier la croissance des arbres, de choisir les essences en fonction de ces conditions et de prendre connaissance des recommandations techniques et environnementales qui en émanent.

-

Les plateaux tertiaires du Bassin parisien au sud de la vallée de la Marne sont caractérisés par des placages de limons recouvrant des argiles à meulières. Les chênaies sont les formations végétales les plus fréquentes.

-

Ce guide simplifié présente une région forestière réputée pour la qualité de ses peuplements feuillus, naturellement vaste qui s'étend des Ardennes jusqu'à l'Yonne, en passant par la Marne, la Meuse, la Haute-Marne et l'Aube. Les sols y sont variés, le plus souvent limoneux, mais aussi parfois sableux ou argileux (en présence de marnes). Ce guide permet d'identifier les différentes stations et d'optimiser le choix des essences tant pour les peuplements adultes que pour les reboisements.

-

Ce nouveau guide a été construit en utilisant à la fois les documents existants et des méthodes innovantes, notamment pour intégrer les évolutions climatiques. Il propose une approche globale à l'échelle de toute la grande région écologique des Vosges et permet de réaliser un diagnostic écologique sur une forêt donnée, pour y pratiquer une gestion la plus pertinente possible dans un contexte de dérèglement climatique.

-

Ce guide est particulier car il ne traite que des milieux alluviaux, mais couvre un territoire très vaste correspondant à la totalité ou à une partie des bassins alluviaux de l'Aisne, du Loing, de la Marne, de la Meuse, de la Moselle, de l’Oise, de la Seine, de la Somme et de l’Yonne. Il concerne à la fois les forêts alluviales (aulnaies-frênaies, frênaies-ormaies, chênaies...) et les peupleraies.

-

Ces territoires situés sur les terrains tertiaires du Bassin parisien sont caractérisés par leur diversité, même si les chênaies prédominent. Ce guide permet d'appréhender toute la variabilité des stations forestières présentes, en fonction de la position topographique, de l'épaisseur des sols, de l'engorgement et de la nature géologique.

Guide Montagne de Reims, Tardenois et Soissonnais de la Marne

-

Ce guide s'applique aux forêts situées non seulement dans le Pays d'Othe, mais également dans la Champagne sénonaise, le Gâtinais oriental et la Puysaie des plateaux. Ces régions naturelles ont en commun des assises géologiques de l'Ère tertaire qui leur donnent une certaine homogénéité (argiles à silex, craie). Outre les départements de l'Aube et de l'Yonne, il couvre également des secteurs de la Seine-et-Marne et du Loiret.

-

La zone d'utilisation de ce guide comprend les dépôts alluviaux des rivières du nord de l'Alsace. Les degrés d'engorgement des sols ou leur richesse en éléments minéraux y conditionnent la croissance des arbres et la distribution des essences.

-

Ce guide des stations couvre un vaste territoire centré sur la Lorraine, correspondant au Plateau lorrain, à la Woëvre et à leurs extensions dans les Ardennes et en Haute-Marne. Les sols y sont assez variés, mais souvent contraignants, notamment en raison de la fréquence des argiles et de sols à engorgement temporaire. Ainsi, l'analyse des stations est fondamentale pour mieux cerner les contraintes éventuelles et adapter les essences de manière fine sur sa forêt.

-

Ce nouveau guide pour le choix des essences forestières sur les Plateaux calcaires a pour objectif d'aider les gestionnaires et conseillers forestiers à établir un diagnostic des conditions écologiques existant sur une forêt donnée afin d'y pratiquer une gestion adéquate. Il couvre une vaste surface et prend en compte la variabilité climatique actuelle ainsi que les changements climatiques pressentis, pour les préconisations de choix d'essences. Ces plateaux calcaires sont composés d'un ensemble de régions naturelles et concernent 30 % de la surface des régions Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté et 40 % de cette superficie est boisée.

-

Ce guide décrit les stations alluviales particulières du Ried de l'Ill et celles du Nonnenbruch, en Alsace.

-

Les sols forestiers du Sundgau ont la réputation d'être très fertiles. Ils permettent une belle diversité d'essences (hêtre, frêne, merisier, érables, chêne...). Ce guide permet de déterminer sur le terrain les différentes stations présentes et ainsi d'optimiser les choix d'essences.

-

Les milieux forestiers alluviaux de la vallée du Rhin sont caractérisés par une forte originalité et une grande patrimonialité. Ce guide permet de déterminer concrètement sur le terrain les différentes stations, en utilisant la flore indicatrice et les principales caractéristiques des sols (blocage par des graviers, texture...).